半导体已经成为全球经济最重要的战略性支柱产业和国际竞争的焦点,也是中美冲突的核心。复旦大学国际关系与公共事务学院副研究员李寅从“产业演化”的视角,来分析美国近期产业政策的框架。

他主要分享了四个观点:第一,全球产业演化的驱动力来自大规模制造,并通过平台化、模块化和全球化来创造和满足个性化、多样化的需求,以解决生产过剩问题;第二,半导体产业严格遵循大规模制造演化的规律,并创造出最碎片化的全球价值链;第三,美国半导体产业政策在过去的成功恰恰是因为顺应了这样的规律;第四,《芯片与科学法案》试图重塑半导体全球价值链,高额补贴会在短期来带来制造业回流,但长期来看恐难逆转产业演化的趋势。

本文由IIA学术编辑组根据李寅在由香港中文大学(深圳)国际事务研究院主办的“大国科技博弈与全球价值链重构”研讨会上的演讲整理而成。作者对部分内容作了修订。

近年来,产业政策在西方重回主流,欧美发达国家政府纷纷推出了半导体芯片、人工智能、新能源汽车等领域的产业政策。产业政策的流行也引发了对产业政策的广泛讨论,但是这些讨论往往流于对形式的关注,将产业政策等同于补贴竞赛和保护主义。产业发展有其自身的规律,产业政策并不会因为政府补贴力度大就能违背产业发展规律。我的报告从“产业演化”的角度来看待美国近期半导体等领域内产业政策的回归。

“产业演化”是一个演化经济学概念,指的是在产业发展中,由于生产本身的技术特性和经济社会组织之间的互动,会通过竞争与选择机制而带来生产组织的不断演化。对环境适应性强、能更好利用新技术的企业会得到发展壮大,而难以适应的企业则会被淘汰。产业政策只有符合产业演化的趋势才能发挥作用,我下面将从这点出发来提出一个看待产业政策的框架。

大规模制造的基本规律:不断降低的价格、不断增长的产量

一个基本的事实是,在过去一百多年里,大规模制造是改变和塑造当代世界最根本的力量。大规模制造最早在19世纪末的美国开始出现,结合了大规模标准化生产、全国性市场的大规模分配、让工业品便宜到普通人负担得起的大规模消费等特征。到了1920年代,亨利·福特在他的福特汽车工厂中将流水线生产的大规模制造发挥到了登峰造极的地步,通过大量生产把汽车从奢侈品变为工薪家庭的普通耐用品,因而大规模制造也被称为“福特制生产”。大规模生产是推动整个世界变化的一个根本力量,有大量廉价的工业品才能构成现代生活的基础,也才能够让现代国家可以调动大量资源去完成古人无法想象的事情,从普遍的消除贫困、到发动世界大战、到探索宇宙外太空拓展科学的疆域。不论大规模制造产生了多少利弊,我们必须承认它在现代社会中的基础作用。

然而,占据经济学主流地位的新古典理论对大规模制造并没有很好的解释,乃至于新古典经济学所基于的完全竞争市场理论,其实是与大规模制造经济相互矛盾的。完全竞争市场得以存在的前提假设是,当一个厂商生产达到一定数量以后,边际成本就会上升,这样就存在一个成本最低的最优规模,所有的厂商都可以在最优规模上充分竞争,这时我们就可以得到一个完全竞争的美好世界。但是,从20世纪20年代以来的历史证明了这个经济学的基本假设是错误的,大规模制造企业的成本是不断下降的。企业并没有像新古典理论里假设的那样,达到一定规模后边际成本上升、停止生产,而是通过技术创新、组织创新、管理创新不断降低成本。实际上,我们只需要个别企业实现这样的创新就可以了,这些创新的大规模制造企业会将不能创新的新古典“最优”企业淘汰。所以,在现代工业社会,市场集中与寡头竞争是常态,完全竞争反而是产业没有充分发展的状态。

大规模制造企业VS新古典企业(图源:作者自制)

但是,成本曲线不断下降产生了一个大规模制造的根本问题,就是不断增长的产量和有限的需求之间的矛盾。如果不能解决这个根本矛盾,就会出现生产过剩,乃至经济危机。20世纪30年代世界经济大萧条时就出现了一个经典的场面:美国农民把卖不掉的牛奶倒掉,因为大规模生产的产品太多太便宜了,在遇到需求收缩时,就会出现生产过剩。中国在发展中经常遇到产能过剩的问题,但从全世界比较的角度来看,产能过剩实际上是大规模制造的常态,它从另一个侧面体现了我国的产业还在发展中。但是,从社会的角度来看,我们还是需要解决生产过剩与经济危机的问题。

这个问题应该怎么解决?过去有的西方学者提出反对工业化,主张用中小企业替代大企业,但这些主张都没有在现实中得到应用。其原因是,在市场上,只要有个别企业采用了大规模制造技术,它就会淘汰其他中小企业;在国际竞争中,大规模制造能力越强的国家就有更强的军事实力,比如二战中的美国就是凭借强大的大规模制造而帮助盟国取得了决定性的胜利。所以,任何头脑清醒的决策者都不应该轻易放弃大规模制造。

真正的解决办法只有一个,就是通过产业演化来化解大规模制造与生产过剩之间的矛盾。从这个角度看,二战以来,国际经济竞争的成功者都是通过技术创新与组织创新来持续发挥大规模制造的优势,创造更多的需求来解决产能过剩的问题,进而成为国际市场的领导者。总体来说,大规模制造的产业演化方向有三个:

第一,平台化,使多样化、个性化的产品也具有规模经济。

大规模制造在早期为了能够大量生产,通过标准化来简化生产流程,加快生产速度,尽管这样大大降低了成本,但是产品非常单调。比如,福特公司生产了世界上第一款大规模制造的T型车,曾经有记者问亨利福特,T型车给消费者提供了什么选择?亨利福特说:“消费者可以买到想要的任何颜色,只要是黑色的(Any color the customer wants, as long as it’s black)。”因为T型车只有一个型号,一种颜色(黑色)。

消费者对单调产品的需求很容易饱和,因此,只有通过多样化和个性化才能产生更多的需求。但是,多样化与个性化的前提是不能损害大规模制造的基础,否则就要回到传统手工业生产奢侈品的方式了。汽车工业最早采用平台化的方法,通过在一个产品平台上不断开发不同的车型,既满足了多样化和个性化的需求,又保留了大规模生产在研发、生产、分配等阶段的规模优势。举个例子,日本尼桑公司通过它的S平台在从1970到1990年代的20年间开发出了十多种不同造型的汽车,而这些车型仍然可以共享大量的技术和配件。

第二,模块化,获取灵活性与生产阶段规模经济。

大规模制造演化的第二个方向是模块化,即通过开放的接口标准,把一个整合的产品,分散成相互兼容的若干模块,供下游集成厂商和消费者自由组合。模块化可以让产业获得更多的生产灵活性,让消费者有更多的组合,同时还有利于在生产过程中保持规模经济。现代电子工业中的模块化生产始于1981年IBM推出的个人电脑。在IBM(国际商业机器公司)个人电脑之前,计算机工业是垂直一体化的。消费者如果购买IBM的电脑,就要使用IBM的芯片、操作系统、软件等成套的产品。当时,IBM、DEC、王安等每家计算机厂商都各自有独立的垂直产业链。但是,从IBM个人电脑开始采用英特尔芯片、微软操作系统,并开放标准之后,IBM兼容机成为了市场主流,而整个产业也因此变得模块化。芯片、整机、软件等每个细分领域的企业只专注生产一两个组件,最终由消费者自由组合。每个生产者都可以获得这个阶段的规模经济,甚至横向垄断一个细分领域。模块化可以看作是平台化从个别企业向整个产业链的扩展。

第三,全球化,降低成本扩大市场。

一旦实现了平台化、模块化,大规模制造就可以与特定的生产地点脱钩,不再需要把生产的各个环节集中在一起。大规模制造演化的第三条路径就是通过全球化,降低成本、扩大市场。这种全球化往往是产业内的全球化,将同一个产品的不同生产模块分散到全世界最有竞争优势的区域生产,最后通过产业内贸易将模块集成到一起。这种产业内的全球化与纺织服装等劳动密集型产业的全球化有着本质上的不同。后者常常是将整个产业链搬到低收入国家。而通过产业内的全球化,每个参与产业链的区域都可以为全世界生产,将大规模生产的优势发挥到极致。半导体行业就是最早进行全球化生产的。比如,硅谷的仙童半导体公司早在1965年就将芯片生产的封测环节离岸到中国香港。当然,在过去的几年,我们可以看到这种追求极致效率的做法也会给供应链带来脆弱性等一系列问题。

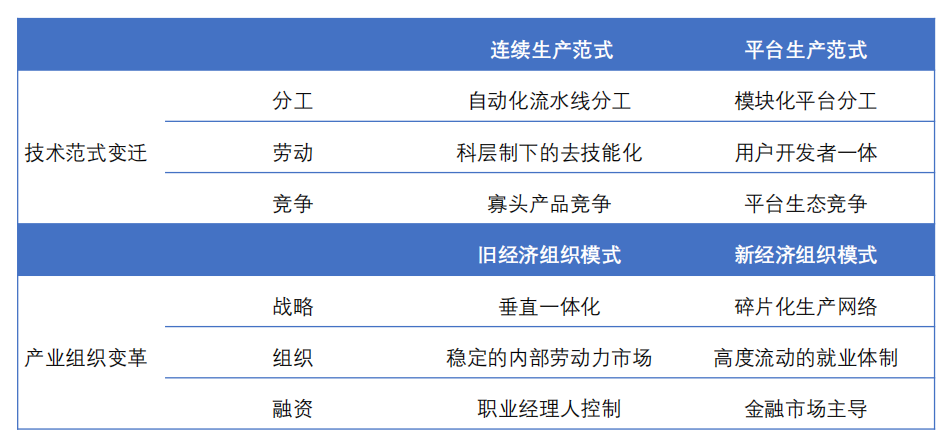

自20世纪80年代以来,平台化、模块化、全球化这三种产业演化的路径已经全面重塑了大规模制造。成功的技术范式转型使得美国企业能够在20世纪末与日本的竞争中全面胜出,创造出苹果、微软、英特尔等新一代产业巨头。但是,对大规模制造的改造也产生了一系列问题,包括生产网络的碎片化、就业体制的高流动以及金融资本对产业的主导,美国政府和社会对此的应对并不好,加速了经济不平等的恶化(详见:李寅,《当代美国经济不平等的缘起》,2022)。

大规模制造向平台化生产转型驱动了美国自80年代以来的技术-经济范式转型(来源: 李寅:当代美国经济不平等的缘起:“新经济”和信息技术革命的漫长阴影,《文化纵横》,2022)

半导体产业遵循大规模制造演化规律

回到我们今天的主题,半导体芯片作为信息技术革命中的领导产业,是非常严格按照大规模制造的规律演化的。

半导体是最早模块化的产业。20世纪50年代仙童半导体和德州仪器几乎同时发明了集成电路。在产业的最初20年,芯片生产大多是纵向一体化大公司生产流程的一部分。上世纪70年代末的IBM是世界上最大的计算机生产商也是最大的芯片生产商,当时IBM的芯片仅靠自用就已经做到了世界第一。但随着PC(个人电脑)革命,英特尔这样的纯芯片制造商成为主流,芯片制造与计算机系统制造分离。到了90年代,台积电发明的代工模式流行,整个行业开始完全走向模块化。在过去几年,虽然华为、苹果等少数系统厂商参与了芯片设计,但是整个行业生态的模块化趋势并没有显著变化。

模块化:半导体产业结构演化(图源:作者自制)

再看平台化,对比现在主流的两种处理器芯片构架x86和ARM,我们可以清楚地看出平台化的趋势。x86是现在比较老的桌面处理器芯片构架,它的设计者英特尔公司掌握了从芯片设计、制造到后端的纵向全产业链。在模块化的计算机产业里,英特尔本身是一个平台型的节点,但在芯片产业内,英特尔就不够模块化了。因而,x86芯片就比较单调,英特尔向移动计算、图形计算等应用领域的多样化扩展也不太成功。但是,在比较新的面向移动处理器的ARM构架里,它形成了一个严格按照模块化环节组织的产业链,在分工的每个节点上都由不同的企业占据。在一些核心的需要大量资本、大量研发投入的节点,就出现了能利用规模经济满足多样化需求的平台型企业。在ARM构架中,英国的ARM公司是整个体系的设计平台,台积电是制造平台,而上游的荷兰ASML在最新的光刻机上是设备平台。平台型的企业通过汇集下游的订单,可以在多样化的生产研发上实现规模经济。因此,也不难理解为什么ARM、台积电、ASML可以在各自的领域做到世界最先进的技术,并且台积电在芯片制造上甚至能超过英特尔。

平台化:研发与制造的关键节点实现规模经济(图源:作者自制)

最后一点是全球化。在过去很多年里,芯片产业是世界上最全球化的产业,甚至美联储达拉斯分行有这样一个指标——用芯片销售额作为全球经济的晴雨表。前面提到,芯片行业是最早利用全球化生产的产业。今天苹果公司在iPhone手机里往往率先采用世界上最先进的芯片,但是,这块所谓的“美国芯片”,它的设计、光刻、封装等不同生产环节都分布在不同的企业里、在世界上的不同区域中展开,大部分都不在美国本土进行生产,是个非常典型的全球化产品。

美国半导体产业政策过去的成功 往往是顺应了产业演化的趋势

美国的半导体芯片是世界上当前最成功、最先进的产业之一,这点恐怕无可争议。但是,美国半导体产业为何能获得成功,学术界、产业界、政策界对此存在不少争议。有人认为美国芯片的成功主要是自由市场和企业家精神的结果,也有人认为是美国政府的产业政策成就了芯片产业。我的观点是,美国芯片产业的成功与美国政府的产业政策紧密相关,但美国过去产业政策的成功也是因为政策顺应了产业演化的趋势。

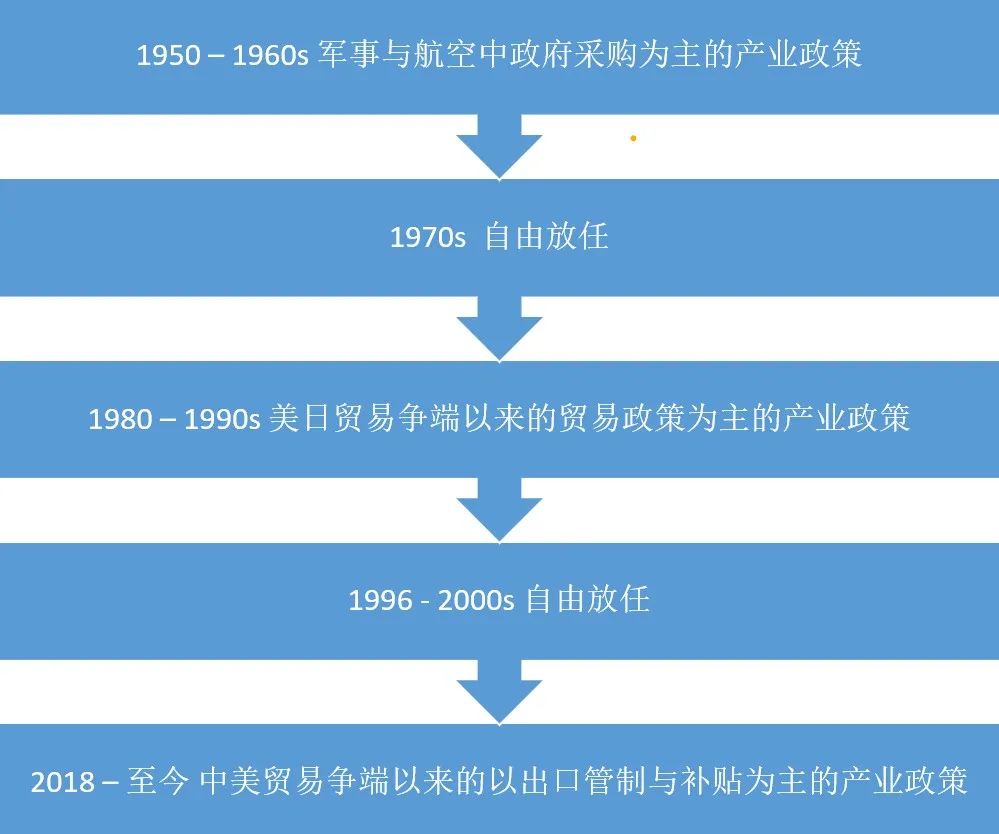

美国半导体产业政策大概经历过以下几个阶段:50、60年代刚诞生的芯片产业主要依赖军事和航空中的政府采购;70年代初步发展的芯片产业在政策上经过了一段时间的自由放任;到80年代,在日本竞争的冲击下,美国政府实行了以贸易保护政策为主的产业政策;而90年代末、20世纪初是美国的黄金时代,政府基本上不管束半导体产业,出现了大量的离岸和外包生产;而最近几年,美国把全球化带来的问题归因到中国身上,美国政府开始实行以出口管制和补贴为主的产业政策。

(图源:作者自制)

所以,在讨论美国当前产业政策之前,我们可以看到美国政府在芯片产业实行过两次大的产业政策,并且从结果来看都获得了成功。首先是产业早期的政府采购政策。在60年代硅谷崛起的过程中,全美国所生产的一半的半导体都是为了供应给军方和NASA,政府在很大程度上决定了这个产业发展的收入来源和技术路线。现在来看,当时产业政策的成功之处是美国的军事与航天采购推动了新技术与专业化更高的硅谷芯片企业的兴起。当时美国、欧洲和日本的文官政府在政府采购中倾向于依赖有关系的大厂商,就容易受到传统厂商能力的约束。但是,美国的军方比较开放,不歧视小企业,以芯片性能为唯一标准。结果,仙童、德州仪器等新兴专业化的芯片厂商在军队采购中得到了最大的订单。由此可见,美国的成功就是因为顺应了产业模块化、平台化的趋势。

再到日美贸易争端后,美国再次启动了产业政策。而这次美国又做对了什么?这在经济学界有非常多的争议。经济学界一般认为,美国的贸易管制提高了内存价格,损害了美国的下游企业和消费者福利,而且美国企业并没有在受到日本冲击最严重的计算机内存市场上收复失地。我认为,美国的第二次半导体产业政策之所以最后能真正发挥作用,有两方面的原因。一个是顺应了全球化,通过将内存技术转移给韩国,让韩国企业和政府以更激进的投资策略击败日企。另外一个就是给产业转型争取了时间。从在内存市场上的溃败到利用个人电脑技术革命的再度崛起,英特尔花了5年左右的时间,而美国的贸易保护政策为英特尔等美企创造了这个时间窗口,让它们可以通过顺应计算机产业模块化、平台化的趋势,重新成为世界上最大的半导体芯片企业。

美国当前产业政策能否改变半导体产业演化趋势?

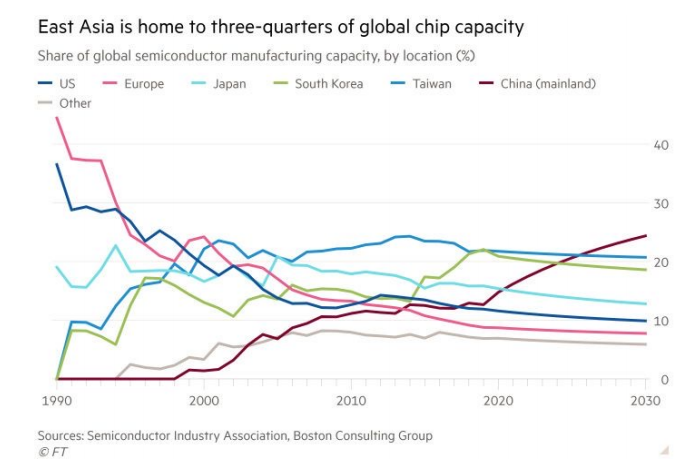

那么,美国当前的产业政策能否再次改变美国乃至世界的产业的布局和趋势?根据美国半导体行业协会(SIA)的报告,从1990年起美国半导体制造的全球份额持续下降。所以,自2019年开始,美国国会议员们连续提出了《无尽前沿法案》《美国芯片法案》《2021年美国创新与竞争法案》《2022年美国竞争法案》等多个推动芯片产业的法案。最后,在2022年国会通过了《芯片与科学法案》,简称芯片法案。芯片法案的主要目标是通过高达527亿美元的补贴,来提高美国芯片产业在下游制造和封装的份额,这也是目前美国在整个芯片产业链里面最薄弱的环节,美国的强项是在上游的EDA、IP、设备等。

1990年开始美国芯片制造全球份额持续下降(图源:SIA)

而芯片法的效果如何?我们需要先了解美国《芯片与科学法案》的主要内容。从政策内容看,法案包括520多亿美元对芯片制造的投入,美国政府希望在2023年到2036年就将资本支出转化成就业;240亿的直接税收补贴,以25%的税收优惠形式返还给企业;此外,还有高达2000亿的研发投入,主要用于美国国家科学基金会和美国能源部,新建一系列新的研发机构,这些研发机构将更注重技术转移和转化。我们可以从四个方面来初步评估美国芯片法案的短期和长期效果:

(1)芯片法案已经在推动投资方面取得了一些短期效果

从目前数据的数据来看,芯片法案已经取得了一些短期效果。截至2022年末,各个企业宣布投资的总额大概在1866亿到3466亿美元之间。我粗略估算了一下,也就是美国政府和社会资金的撬动比大概在1.2到1.45之间。这些投资预计可以创造约3.5万个就业岗位,而且岗位的平均年薪都相对较高。主要投资的企业还是英特尔、镁光、格芯等美国国内高科技企业。还有一部分的投资是针对半导体产业上游的投资,约90亿美元左右,将创造近5000个就业岗位,主要集中在硅片与化工。这些领域的自动化程度高,对能源消耗大,一定程度上是受美国高劳动力成本、低能源成本(尤其德州)驱动。

(2)芯片法案引发了各国政府的补贴竞赛,长期效果将受到影响

从长期来看,芯片法恐怕也难达到美国预期的效果,一个主要的干扰因素是芯片法案引发了各国政府的补贴竞赛。这是实施补贴政策最容易产生的问题,即一旦开展补贴,政府间的竞争就会形成“囚徒困境”:当一国率先补贴时,它会比其他国家对产业更有吸引力,而其他国家政府也会受到压力而跟进补贴。最终,当所有国家都采取补贴时,补贴的效果就会在一定程度上拉平,每个国家政府还白白消耗了自己的资金。美国《芯片法案》出台以后,欧盟、日本、韩国、印度等国政府都跟进了对芯片产业的补贴。从数据看,美国的补贴力度并非绝对意义上的大,欧洲、日韩的补贴力度也不小。对于这些补贴是否会对国际产业链布局产业起到决定性影响,现在仍有很多不确定性,但可以肯定的是,在这过程中一定会对国际产业链产生扰乱。

(3)从产业技术来看,芯片法案恐难逆转产业演化规律

回到大规模制造的规律,我认为美国此轮的产业政策恐怕很难逆转产业演化的趋势。平台化、模块化、全球化仍然是芯片产业大规模制造演化的驱动力,从中我们可以得到至少三点推论:一是美企不可能再重回全产业链的行业冠军,因而,当前的产业政策所依赖的美国龙头企业能否在美国政府所希望发展的制造部门进行持续投资并不明朗。这是由模块化的趋势决定的,美国企业也并没有因为政府补贴而改变方向。比如,英特尔就刚刚在6月21日宣布拆分代工制造业务,并扩大未来在台积电代工投放。二是平台化对研发的规模效应,意味着失去中国市场的潜在损失远高于营收损失。因此,美国政府“胡萝卜加大棒”的方式强迫企业投资美国而放弃中国的做法会受到企业和盟友的抵触。比如,韩国存储芯片巨头三星和海力士在美国去年的10月禁令后依旧长期争取在华的持续经营。甚至,美企镁光在受到中方的网络安全审查后,今年6月16日还宣布在西安封测工厂投资逾43亿元人民币,不愿放弃中国市场。反过来说,在中美科技竞争中,重建国内产业链只能是一种防御性策略,如果想要占据上风,必须在下一轮平台化、全球化中获得领先地位。

(4)由于制造和设计的分离,美国未来较难将其的科学优势转化为制造优势

三是由于生产的模块化,芯片产业出现了制造和设计的分离,意味着美国较难将其科学优势转化为制造优势。美国在半导体发展的早期有非常大的优势,主要原因是在20世纪中叶,美国有全世界最发达的基础科学研究。早期的半导体制造在工艺上并不复杂,生产商融芯片设计、制造为一体,而当时半导体技术进步受新的科学发现、新的设计的影响非常大。从产业经济学的角度来讲,我们把半导体称为一个基于科学的产业(Science-based Industry),所以当时美国科学基础越好,美国的半导体产业优势就越大。但是,产业模块化、碎片化以后,科学基础与产业技术间的关系就变得复杂了,因为产业链的每一个节点、每一个子产业的创新来源也发生了变化。产业链中比较上游的构架设计、IP、设备、材料等仍然是依据科学的。比如,科学家每隔几年还可以发明一些新处理器的构架出来,因为这是基于纯科学的东西。但是,近年来的工业生产中更重要的设计、制造、封装环节变得越来越像传统重资产工业,受到供应商和用户知识的驱动,尤其是制造环节依赖的通过生产经验获得的隐性知识和技术诀窍,正在对半导体的产业创新产生越来越大的影响。过去几十年美国的产业空心化,造成了美国在生产活动中的经验积累非常有限。所以,尽管美国在所有基于科学的产业环节都保持优势,但是,这些环节的优势比过去更难转化到制造环节,除非制造环节发生更大的产业革命——比如,制造的过程全部采用机器人,但是,目前这样的情况还没有出现。

总结而言,本文从产业演化的角度评价了美国半导体产业政策的回归。我认为,全球产业演化的驱动力是大规模制造通过平台化、模块化、全球化生产来创造并满足个性化、多样化的需求,从而解决大规模制造与生产过剩间的矛盾。半导体产业严格地遵循了大规模制造演化的规律,并创造出最碎片化的全球价值链,而美国半导体产业政策过去的成功往往是因为顺应了产业演化的规律。美国《芯片与科学法案》试图重塑半导体全球价值链,高额补贴会在短期来带来制造业的回流,但从长期来看,恐难逆转产业演化趋势。

来源:大湾区评论2023-11-02

作者:李寅,复旦大学国际关系与公共事务学院副研究员。